Flaubert, Baudelaire, Pinard et l’outrage à la morale publique

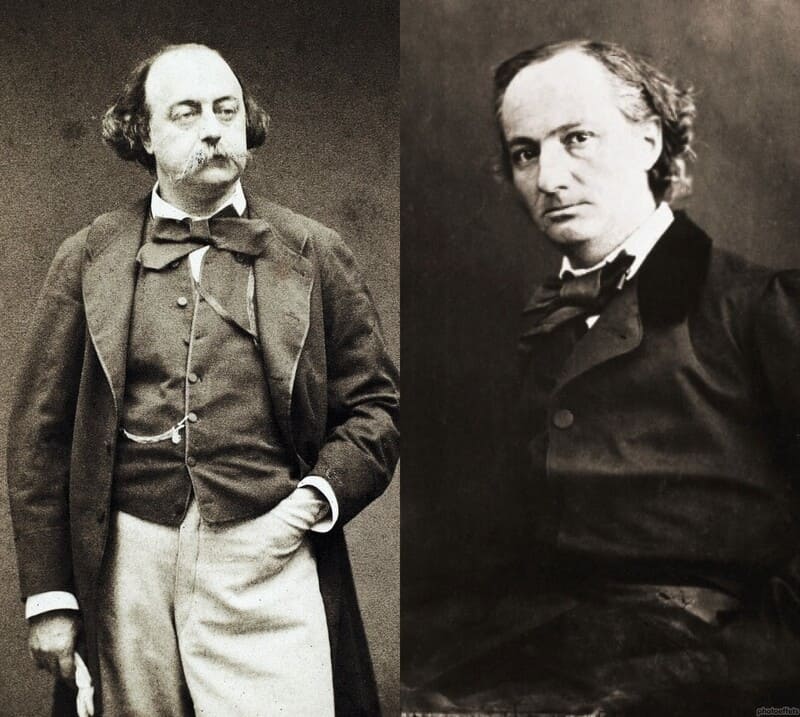

Sous le Second Empire, deux grands procès littéraires ont profondément marqué les esprits : celui de Gustave Flaubert pour son roman Madame Bovary, et de Charles Baudelaire pour son recueil Les Fleurs du mal. Tous deux accusés d’« outrage à la morale publique » en 1857 par le même procureur, Ernest Pinard, ces écrits sont désormais célébrés comme des chefs-d’œuvre de la littérature française. Un épisode qu’il est bon de se remémorer pour éclairer notre société sur les nuances entre fiction et approbation.

Cet article est réservé aux membres Zigzag. Pour accéder à tous les articles en illimité et soutenir Paris Zigzag cliquez sur s’abonner.

S'abonner