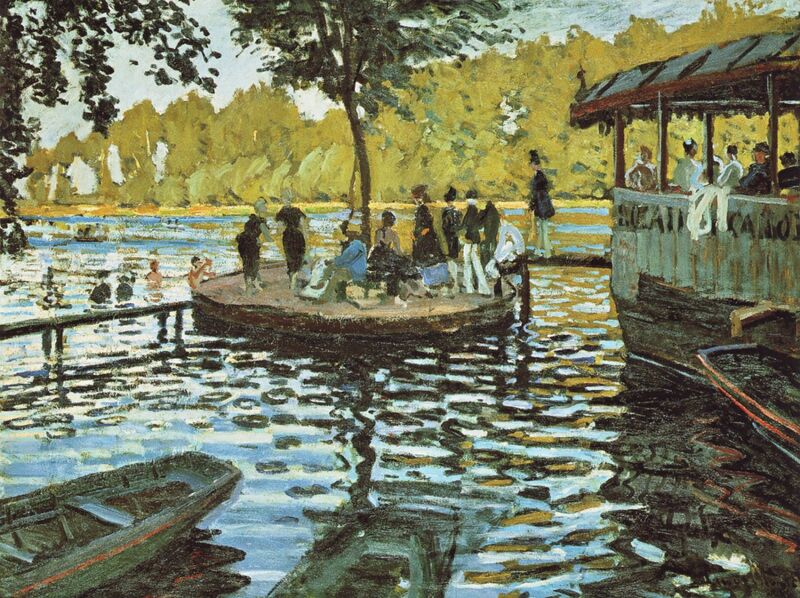

Une échappée à Croissy, berceau éternel de l'impressionnisme

En plein cœur des Yvelines, l’île de Croissy a longtemps été l’Arcadie des Parisiens en quête de déracinement. C’est là, sur la digue reliant l’île de Chatou, que l’on trouvait au XIXe siècle une guinguette flottante au curieux nom de « Grenouillère », considérée comme le berceau de l’impressionnisme. Bien qu'elle ait disparue, les berges offrent toujours une vraie échappée aux citadins venant contempler les miroitements de l'eau.

Cet article est réservé aux membres Zigzag. Pour accéder à tous les articles en illimité et soutenir Paris Zigzag cliquez sur s’abonner.

S'abonner