Le musée d’Orsay sous le soleil noir d’Edvard Munch

Edvard Munch n’est pas qu’un cri dans l’histoire de l’art. Né en 1863, le peintre norvégien a passé soixante années de sa vie à concevoir une œuvre cohérente et symbolique, dans laquelle se déclinent plusieurs motifs obsédants. À travers une centaine de peintures, de dessins et d’estampes, le parcours nous immisce dans ce long « poème de vie, d’amour et de mort » profondément empreint de romantisme noir.

Les voix du symbole

L’exposition s’ouvre sur un autoportrait, tout en contraste, où le jeune Munch nous défigure, comme avec frayeur, la cigarette à la main. Dans cette première salle se côtoient des toiles de jeunesse, déjà empreintes d’un certain lyrisme. Il s’agit de portraits intimes de proches, principalement ses sœurs Inger et Laura, mais aussi ses amis de la bohème de Kristiania, le Collège royal de dessin dans lequel il se forme à Oslo. Les visages, silencieux et pensifs, dévoilent déjà tout l’intérêt que le peintre porte à l’émotion de ses sujets.

C’est d’ailleurs la thématique qui s’immiscera peu à peu dans le parcours : Munch explore les mouvements de l’âme, et désire ne plus s’intéresser qu’à cela. Il veut désormais peindre des « personnes vivantes qui respirent et s’émeuvent, souffrent et aiment ». Profondément épris de romantisme, il fait de l’amour, de l’angoisse et de la mort des thématiques privilégiées qui lui permettent de s’ancrer dans une représentation symbolique. La toile prend, chez Munch, une dimension sacrée.

Puberté ne représente pas seulement une jeune fille assise au bord de son lit : l’œuvre incarne en elle-même ce sentiment d’instabilité lors du passage entre deux âges. L’ombre, qui couvre une partie du tableau, semble s’autonomiser pour révéler un trouble grandissant chez le sujet. Les amoureux du Baiser entrent quant à eux en fusion, se fondant dans un même visage symbolique.

La Frise de la vie

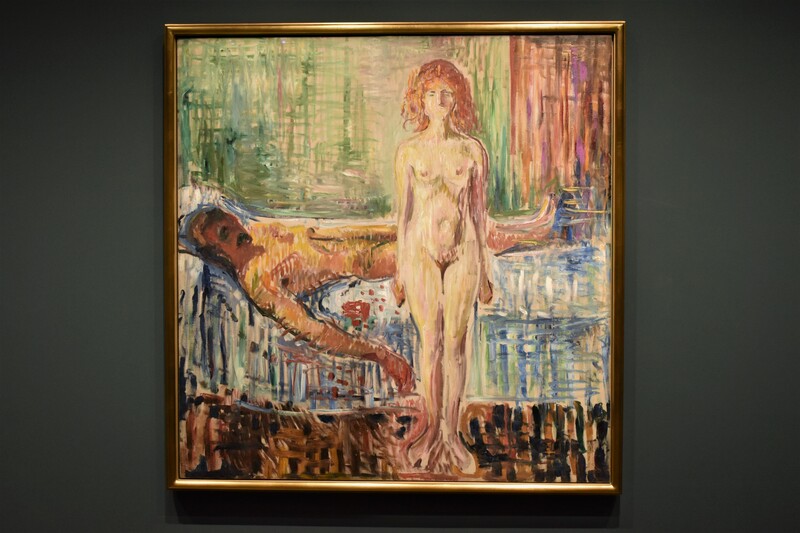

Si l’œuvre de Munch a souvent été réduite à une toile isolée, Le Cri, elle est pourtant à comprendre dans un ensemble symbolique. Ce que le peintre nomme La Frise de la vie, ce sont des motifs récurrents et obsédants, qui peuplent une série de tableaux prise dans le cycle de la vie et de la mort. Avec bien sûr, l’idée de gestation et de métamorphose au cours de l’existence ; celle de l’amour avec son intensité et ses tragédies ; quelques épisodes d’angoisses et d’hallucinations ; et enfin, la noirceur de la maladie et de la disparition.

Une salle est d’ailleurs entièrement dédiée à ses dessins et ses gravures autour du sentiment amoureux. Plusieurs portraits de femmes dévoilent des figures sombres, dont la longue chevelure quasi-divine rythme les moments d’attache et les points de rupture. L’amour flirte de près avec la mort, chez Munch, qui esquisse plusieurs scènes tragiques sur la jalousie et la séparation.

Si la Madone incarne un être sensuel et idéal, elle n’en est pas moins macabre et menaçante. La gravure lui permet ainsi d’accentuer les émotions vives des sujets, quitte à être déclinée en plusieurs œuvres aux traits incisifs. C’est le cas du Baiser, que l’exposition dévoile sous plusieurs formes : la toile, mais aussi les gravures, le dessin au crayon ou à la pointe sèche, sont autant de faces d’une même représentation obsédant le peintre.

Les drames de l’introspection

Chaque toile de Munch est mue par une atmosphère s’inspirant des scénographies intimistes du théâtre. Le peintre a d’ailleurs conçu plusieurs décors pour les dramaturges Henrik Ibsen et Max Reinhardt, dans lesquels les espaces, les meubles et les objets accompagnent l’état d’esprit du personnage. Plusieurs toiles de sa série La chambre verte dévoilent des intérieurs étroits, dans lesquels des personnages claustrophobes semblent appeler à l’aide par leur regard dirigé vers le spectateur. Ce regard fixe est, pour Munch, une véritable fenêtre pour pénétrer l’âme des sujets et ressentir l’intensité de leurs émotions.

Et il ne s’agit pas seulement de portraits de personnages fictifs, puisque beaucoup d’autoportraits présentent aussi le peintre dans des pièces exiguës, en véritable solitaire, lui qui restera célibataire sa vie entière. Cette introspection prend le sens d’un memento mori, comme dans l’Autoportrait au bras de squelette où l’ossature d’un bras ferme la composition pour le renvoyer à sa propre mort.

Munch décuple son visage, comme autant de facettes de sa personnalité prise à vif autour de trois thématiques habituelles : « la maladie, la folie et la mort étaient les anges noirs qui se sont penchés sur mon berceau », note-t-il dans son carnet. Une trame que l’on retrouve aussi dans son célèbre Cri, véritable autoportrait halluciné qui est incarné par une silhouette irréaliste, mais éminemment expressive.

De l’art jusqu’au décor

Le goût de Munch pour la scénographie et les scènes intimistes s’est peu à peu élargi à la décoration murale. Cet art monumental semblait être l’achèvement de toute une série de toiles cherchant à incarner une universalité par le symbole. La dernière salle de l’exposition nous présente ainsi plusieurs panneaux, pensés comme de longues estampes japonaises, tout en restant imprégnés d’un certain mysticisme. On l’observe dans La Montagne humaine, un décor créé pour l’université de Kristiania, dont les silhouettes érigées vers le ciel symbolisent l’élévation progressive de l’homme vers le savoir. De même, Le Soleil aux larges rayons éblouissants investit l’ensemble de la toile comme une apparition.

L’œuvre de Munch est donc à comprendre à travers le cycle de la vie et de la mort qui, par sa dimension spirituelle et symbolique, semble être un éternel retour. Peuplée des mots du peintre, l’exposition se termine ainsi par cette citation éloquente : « nous ne mourrons pas, c’est le monde qui meurt et nous quitte ».

Musée d’Orsay

1 rue de la Légion d’honneur, 75007 Paris

Jusqu’au 22 janvier 2023

Romane Fraysse

A lire également : Füssli, une exposition dans la pénombre de l’imagination