Dora Maar : L’art à la vie, à la mort !

Depuis quelques années, le travail photographique et pictural de Dora Maar refait surface. Longtemps restée dans l’ombre de l’écrasant Picasso et de sa Femme qui pleure, l’artiste n’a pourtant vécu que huit ans de sa vie avec le peintre espagnol. Bien que leur rencontre marque une influence considérable sur leurs œuvres respectives, on doit à Maar une création foisonnante durant plus d’une soixantaine d’années, vaguant entre engagement social, expérimentation surréaliste et récit autobiographique.

De Markovtich à Maar, les métamorphoses

Née le 22 novembre 1907 à Paris, Henriette Dora Markovitch a partagé son enfance entre les immeubles haussmanniens de la capitale et les maisons bariolées de Buenos Aires, au rythme des commandes reçues par son père, un architecte d’origine croate. C’est dans les arènes de corrida que la fillette est saisie, pour la première fois, par le curieux mariage du spectaculaire et du morbide. Elle accompagne aussi sa mère, fervente catholique, dans les processions de la semaine sainte et garde en elle l’image marquante des Vierges aux larmes de verre qui parsèment les ruelles argentines. Ces instants miraculeux, elle pourra enfin les capturer quelques années plus tard, grâce à un appareil photo offert par son père.

Mais dans les années 1920, le couple se sépare, signant le retour définitif de la jeune fille à Paris. Insatiable curieuse, Markovitch décide de suivre plusieurs formations artistiques à l’Union centrale des arts décoratifs, l’Ecole de photographie, l’Académie Julian et l’Ecole des Beaux-Arts. Elle réalise alors ses premiers tirages dans la rue et prend le pseudonyme de Dora Maar. Devenue l’assistante de Man Ray dans les années 1930, elle commence à fréquenter l’intelligentsia parisienne, se liant d’amitié avec Cartier-Bresson, d’amour avec Georges Bataille.

Reconnue pour son travail, elle décide d’ouvrir un studio de photographie rue d’Astorg avec le décorateur de cinéma Pierre Kéfer, et partage la chambre noire avec Brassaï. Elle reçoit alors de nombreuses commandes pour illustrer les pages de revues de mode, d’actualités ou de charme. C’est à cette époque qu’elle devient l’amie intime de Jacqueline Lamba, future épouse d’André Breton, qui la fait entrer dans le cercle surréaliste. Portraitiste de ces artistes d’un nouveau genre, elle commence aussi à varier sa pratique, développe son goût pour l’absurde et le morbide, et expose aux côtés de Max Ersnt ou Jean Cocteau.

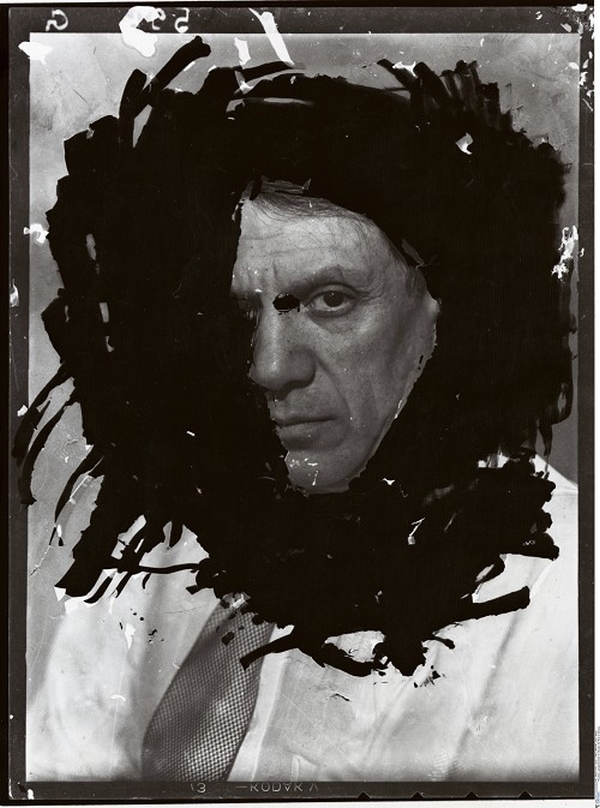

On raconte que sa rencontre avec Picasso se serait faîte au café des Deux Magots, en 1936, alors que Maar jouait à planter un canif entre ses doigts. Les deux se reconnaissent et commencent une histoire d’amour nourrie d’admiration réciproque. Lui multiplie les célèbres portraits en pleurs et les esquisses érotiques, tandis qu’elle le photographie en pleine création de Guernica et s’essaye à la peinture cubiste. Une passion de huit années, qui s’achève avec fracas. En 1943, Picasso rompt après avoir rencontré Françoise Gilot, une décision qui plonge Maar dans une profonde dépression la menant tout droit à l’hôpital Sainte-Anne. Soignée par Jacques Lacan, elle se retire finalement dans une maison à Ménerbes, achetée par son ancien amant, dans laquelle elle s’isole jusqu’à sa mort en 1997 pour poursuivre une création nourrie d’un certain mysticisme.

Créer à n’en plus finir

L’histoire a longtemps enfermé Dora Maar dans des stéréotypes qui la choséifiaient. Comme beaucoup d’artistes femmes, on se plaisait à romancer son histoire passionnelle et ses crises de folie afin de nourrir la vie de son amant de quelques épisodes tragiques. Indissociée de Picasso, elle était la Femme qui pleure, la muse délirante, passant tristement sous silence la singularité et la profusion de son art. Jusqu’à sa mort, Maar a pourtant été sans cesse animée par le besoin de renouveler sa pratique : à la fois photographe de rue, de mode, de nu avant d’expérimenter les collages surréalistes, elle se consacre aussi à la peinture cubiste et abstraite, jusqu’à l’écriture aux dernières heures de sa vie.

De son œuvre conséquente, on la retient surtout comme une pionnière du photomontage surréaliste dès les années 1930. Dans ses compositions incongrues, l’artiste mêle des objets triviaux à l’érotisme du corps féminin. On relève notamment l’étrange coquillage duquel sort une douce main blanche, dont les ongles vernis s’enfoncent sensuellement dans le sable. Avec son illustre Portrait d’Ubu, Maar fait le monstrueux cliché d’un fœtus de tatou, mêlant son goût pour le macabre et le difforme. Dans ce cliché tout en contraste, la frontière entre le réel et l’imaginaire semble perméable. En référence à Alfred Jarry, le titre ne nous aide en rien, dévoilant surtout un goût prononcé de la photographe pour l’humour absurde.

Sa rencontre avec Picasso va la réconcilier avec la peinture. Sous l’influence de son amant, elle s’essaye à un cubisme coloré, avant de s’adonner à des natures mortes obscures et anguleuses, inspirées de la Nouvelle Photographie. Face à sa rupture, ses œuvres s’assombrissent et se vêtissent d’une connotation douloureuse, particulièrement perceptible dans ses toiles peintes à Ménerbes. Datant des années 1980, elles virent vers une abstraction des formes, dont la seule horizontalité rappelle les contours d’une colline lointaine. Déserts et austères, ces espaces épurés baignent dans un romantisme noir, réactualisant le traditionnel paysage-état d’âme. Jusqu’à sa mort, Maar continue de peindre, dans le secret de sa demeure, une œuvre autobiographique qui se prolonge dans une multitude de poèmes. L’un deux traduit cette écrasante mélancolie : « Je marche seule dans un vaste paysage. Il fait beau. Mais il n’y a pas de soleil. Il n’y a plus d’heures ».

Défendre la rue

Mais un autre pan méconnu de Dora Maar est sûrement son engagement politique. Souvent dépeinte comme une figure romantique dont on ne veut retenir que les pleurs, la photographe semble moins séduire à travers ses convictions sociales. Avec André Breton et Georges Bataille, elle signe pourtant le manifeste révolutionnaire de Contre-Attaque et fait partie des rares femmes à fréquenter le groupe d’agitprop artistique Octobre.

Après quelques voyages à Londres ou Barcelone dans les années 1930, elle revient avec plusieurs tirages documentaires mettant en lumière ceux qui demeurent invisibles : un groupe de bouchères, un mendiant aveugle, une vieille chiffonnière, un enfant d’un bidonville… Dans des clichés en noir et blanc, leurs vêtements froissés et leur mine exténuée dévoilent la triste condition des prolétaires, à l’aube de la guerre. Lors d’une exposition organisée par l’Association des artistes et écrivains révolutionnaires, Maar dévoile ainsi ces scènes inquiétantes pour tirer le signal d’alarme. Sa détermination et son audace lui valent d’ailleurs d’être surnommée « La Cabocharde » par ses camarades.

La photographie de rue est ainsi une manière de lier son art à son combat politique. Elle le considère comme un véritable geste social. Descendre dans la rue n’a rien d’anodin en 1933, à une époque où les mouvements d’extrême droite se font de plus en plus nombreux. Néanmoins, l’engagement de Maar ne sera pas le même toute sa vie. Si ses premières années parisiennes sont marquées par une lutte révolutionnaire, il semble que son isolement dépressif l’ait peu à peu détaché de cette dimension sociale, jusqu’à basculer dans une profonde misanthropie.

Romane Fraysse

A lire également : Sabine Weiss, 80 ans dédiés à la photographie