Comment l’affaire Dreyfus a divisé la société française

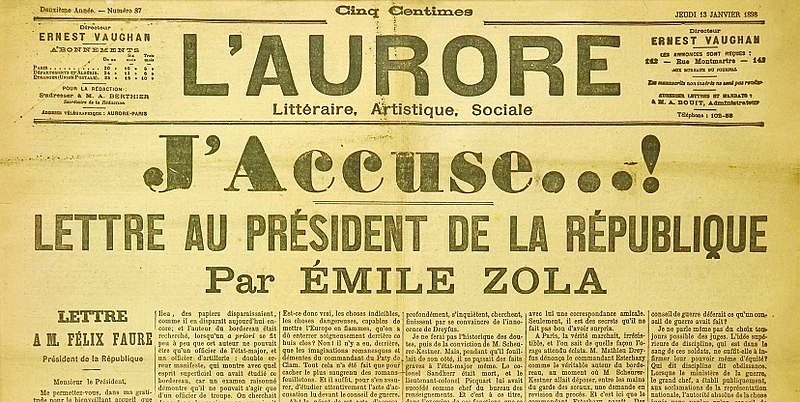

La fin du XIXe siècle est marquée par un procès qui va rapidement prendre une dimension politique. Le capitaine Alfred Dreyfus, accusé de trahison envers l’état-major, est emprisonné en 1894, malgré l’absence de preuve. Plusieurs intellectuels – Émile Zola en tête – s’emparent alors de cette affaire judiciaire pour dénoncer des manipulations politiques et défendre le capitaine, conduisant à une profonde division de la société française.

Cet article est réservé aux membres Zigzag. Pour accéder à tous les articles en illimité et soutenir Paris Zigzag cliquez sur s’abonner.

S'abonner