Le voyage de l'obélisque de la Concorde

Comme beaucoup de Parisiens, vous vous êtes peut-être déjà demandé comment cet obélisque était arrivé sur la place de la Concorde, à Paris.

Dépassant les 22 mètres de hauteur et les 220 tonnes, cette imposante colonne de granit rose a plus de 3000 ans d’Histoire et son voyage jusqu’en France a été une véritable épopée !

Retour avec ParisZigZag et le magazine l’Express sur l’histoire du plus vieux monument de la capitale.

par Paris ZigZag & l’EXPRESS

D’abord installé en Egypte, à l’entrée du temple de Louxor, avec un deuxième obélisque identique (cf photo ci-dessous), il avait été édifié par le pharaon Ramsès II au 13e siècle avant JC.

L’obélisque symbolise un rayon de soleil, en hommage au dieu du soleil Amon : il établit un lien entre le monde des dieux et le monde des hommes. Tout en haut, on reconnaît d’ailleurs la figure de Ramsès II agenouillé, faisant une offrande au dieu Amon.

L’histoire de son arrivée en France remonte au 19e siècle, en 1830, lorsque le sultan et vice-roi d’Égypte Méhémet Ali décide d’offrir ces deux obélisques au roi de France Charles X en geste d’amitié. Ce choix avait été influencé par l’égyptologue français Champollion, qui était tombé en admiration devant les deux colonnes jumelles.

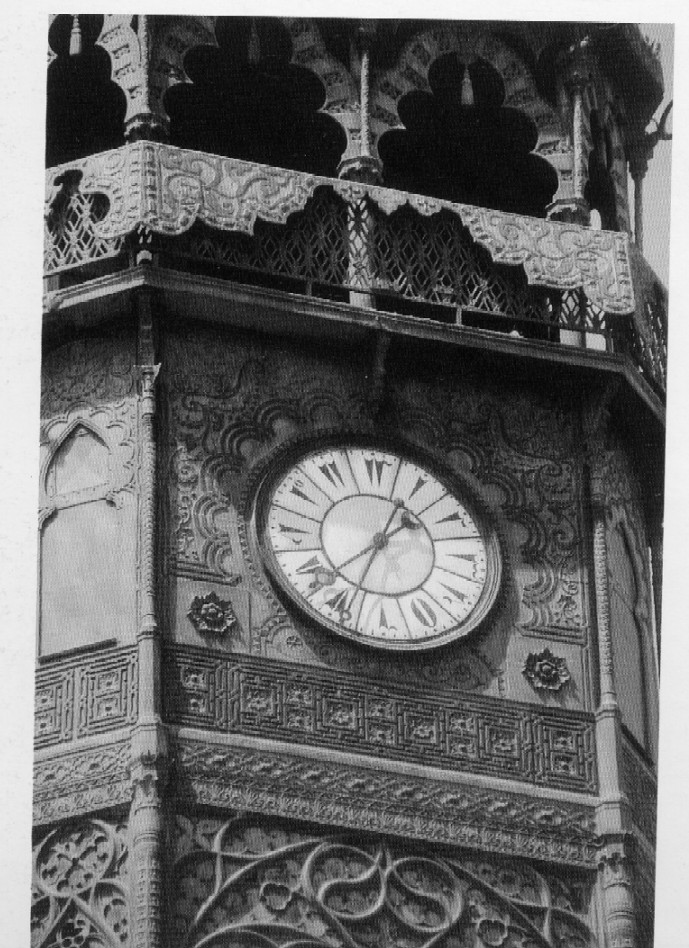

15 ans plus tard, la France offre en échange à l’Egypte une horloge en cuivre qui trône toujours aujourd’hui sur la citadelle du Caire. Pour l’anecdote, cette horloge n’a jamais fonctionné, ayant probablement été endommagée pendant la livraison …

Le déménagement du premier obélisque fut si difficile que finalement un seul des deux quitta le temple de Louxor pour Paris. Le second a d’ailleurs été rendu officiellement à l’Egypte en 1981 par le Président François Mitterrand.

Le voyage de l’obélisque dura plus de deux ans. Deux ans pour effectuer 12 000 km, sans compter l’année nécessaire au démontage du monument et les 3 autres consacrées à son installation à Paris !

Pour le déplacer, on a du construire un navire spécialement conçu pour l’opération : le Louxor. Il devait pouvoir être assez long (43 mètres) sans être trop haut (9 mètres) pour pouvoir passer sous les ponts de Paris. Son équipage était composé de plus de 130 hommes.

Pour amener l’obélisque du temple de Louxor au bateau amarré aux rives du Nil, les ouvriers ont du raser une trentaine de maisons sur plus de 400 mètres : qu’ils ont mis plus d’un mois et demi à parcourir ! Il ont ensuite du découper l’avant du bateau pour faire rentrer l’obélisque, et donc le reconstruire par la suite… Enfin, c’est un bateau à vapeur, le Sphinx, qui prit le relai en tractant le Louxor pour pouvoir arriver à bon port au pont de la Concorde le 23 décembre 1833.

Mais l’histoire n’est pas finie, puisque l’obélisque n’a été érigé sur la place que 3 ans plus tard.

En fait, sa base d’origine représentait des babouins dont le sexe était proéminent (les “cynocéphales”, adorateurs du soleil) ce que le roi Louis Philippe jugea indécent, il a donc fallu attendre qu’une nouvelle base soit sculptée. On peut toujours voir la base d’origine au Musée du Louvre.

C’est enfin le 25 octobre 1836 que plus de 200 000 spectateurs ont pu assister à l’élévation de l’obélisque sur la place de la Concorde, qui avait été choisie car elle représentait jusque là à la fois la royauté (c’était anciennement la place Louis XV) et la révolution (c’est là entre autres qu’ont été guillotinés Marie-Antoinette et Louis XVI). L’obélisque, de forme neutre, n’avait donc aucune connotation politique mise à part celle de rapprocher symboliquement la France et l’Egypte.

Érection de l’Obélisque de Louxor le 25 octobre 1836 © Musée national de la Marine

L’histoire de son déplacement a été ajoutée (3 ans plus tard) sur les quatre côtés du piédestal.

Et ce n’est qu’en 1998, sous la présidence de Jacques Chirac, que l’obélisque est coiffé d’une petite pyramide recouverte de feuilles d’or (23.5 carats).

Axelle Carlier – Paris ZigZag